Студенчество – особая часть общества, живущая по своим законам. Не удивительно, что у обучающихся во все времена существовал некий речевой код, социолект, элементы которого отражали быт и нравы этой яркой и активной социальной группы.

Какие-то слова задержались в языке, а какие-то уже давным-давно не употребляются, и только на страницах книг их еще можно иногда встретить. Но даже краткий лингвистический экскурс в историю даёт представление об особенностях студенческой речи и об отношении общества к студиозусам разных мастей. Начнем с девчонок.

Смолянки, воспитанницы Императорского воспитательного общества благородных девиц, больше известного как Смольный институт, питались не лучшим образом, постоянно мерзли в прохладных помещениях, а потому были по большей части бледны и худосочны, отчего получили в народе прозвище «снятое молоко». Меж собой девицы ладили не всегда, что и не удивительно для закрытого дамского учреждения, но сквернословие было абсолютно недопустимо, и в ход шли обзывательства типа «кофу′лька» (так дразнили младшеклассниц, носивших платья кофейного цвета) «мове′шка» (от фр. mauvaise — «плохая, дурная») или «отчаянная» (в адрес тех, кто плохо учился и дерзил). Державшихся гордо и с достоинством называли «парфе′тками» (от фр. parfaite — «совершенная»). Преподавательниц, классных дам за глаза обзывали «синявками», т.к. те носили форменные синие платья. Синявка, она же «синий пастух», следила за дисциплиной и наводила ужас на впечатлительных девиц, ведь в ее власти было устроить нерадивым воспитанницам публичное наказание, например, заставить «стопничать» - позорно стоять за столом во время обеда.

Еще один персонаж в этом ряду – пепиньерка. Пепинье′рками (от фр. pepiniere - питомник) называли девиц, окончивших среднее закрытое учебное заведение (женский институт) и оставшихся в нем для педпрактики. Похоже, что эти девушки имели некоторые типичные черты, причем весьма выразительные. Недаром И. А. Гончаров написал очерк «Пепиньерка», в котором образ институтки вырисовывается презабавно: «Пепиньерка есть девица ― и не может быть недевицей, так точно и недевица не может быть пепиньеркой», «Пепиньерка, если примется писать, то работает усердно, как писарь военного ведомства», «Пепиньерка может быть по каким-нибудь причинам нелюбимой; могла бы, конечно, быть и не влюбленной, но этого не бывает», «Пепиньерка, не читавшая романов, ― редкость» …

«Не женитесь на курсистках,/ Они толсты, как сосиски», - призывала некогда популярная шуточная песенка. Возможно, фребели′чки, слушательницы курсов воспитания детей дошкольного возраста по методу немецкого педагога Фребеля, по сравнению с субтильными смолянками и впрямь выглядели более упитанными, но разве можно им ставить это в упрек? Курсистки обладали одним очень хорошим для учащихся качеством – наличием мотивации. Взять хотя бы бесту′жевок, слушательниц Бестужевских высших женских курсов, получавших образование на трех факультетах: физико-математическом, историко-филологическом и юридическом. Были они девушками умными, самостоятельными и целеустремленными. В прошлом гимназистки-отличницы, во внеурочное время многие из них зарабатывали частными уроками, отличались социальной активностью и самоотверженностью. Не удивительно, что иносказательное бестужевка со временем в обществе стало означать то же, что аккуратистка, умница, благородный и ответственный человек. Но были и противоположные оценки: энергичных и бойких курсисток обыватели называли «бесстыжевками» за то, что коротко стригутся, широко шагают, открыто говорят о неравноправии в семье, перечат мужчинам и даже изучают… анатомию.

У студентов мужеского полу порядка было меньше, а свободы больше. Система образования порой трещала под их натиском. Вспомним хотя бы бурсаков. Бурсаками (от лат. bursa - кошелек) в России в XVIII-XIX вв. называли учащихся духовных училищ, семинарий, существующих в основном на средства благотворителей. Бурсаки, они же на немецкий манер бурши, прилежанием никогда не отличались, а потому нередко подвергались телесным наказаниям – «секуции». Учение они презрительно называли «долбёжкой», и, чтобы не «изрезаться в клочки», т.е. не провалиться на уроке или во время экзаменов, дружно «разводили клопов»: писали шпаргалки мелким почерком.

По поводу и без горе-студенты могли закатить вечеринку с распитием спиртного. Поскольку денег у учащихся во все времена было мало, застолье – «коммерш» – устраивали вскладчину. Вечно голодные бурсаки запросто могли «стилибонить» (от англ. steal – украсть) что-нибудь не только у лавочника или базарной торговки, но и у зазевавшегося товарища. Кстати, по сленговым словечкам студиозусов можно узнать, какие еще иностранные языки они изучали: предмет воздыханий, к примеру, называли амишкой (от фр. amie - подруга), а время отдыха именовали вакацией или вакансией (от лат. vacatio - освобождение). У Гоголя в «Вие» читаем: «Самое торжественное для семинарии событие было ― вакансии, время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам».

У бурсаков и тем более у воспитанников кадетских и корнетских корпусов существовала довольно жесткая иерархия, и без дедовщины не обходилось. Слабакам жилось непросто. Жалуешься, ябедничаешь – прослывёшь наушником, набиваешься в любимчики к преподавателю – станешь кредитчиком, и тогда уж не взыщи: при каждом удобном случае злопамятные товарищи буду тебе «давать грушу» – больно щелкать большим пальцем по затылку. Вообще мальчишеское общество скоро на расправу, и для различного рода тычков и подзатыльников существовало множество оригинальных названий. Так, учащиеся кадетского корпуса второй половины XIX века словом кукунька называли удар в голову средним пальцем сжатого кулака, бляхой – удар по голове ладонью, а жирандольками – тычки под ребра.

Иногда удачные лексические единицы выходили за пределы студенческого социолекта и становились частью литературного языка. Так произошло с глаголом стушеваться, который мы употребляем в значении «засмущаться, прийти в замешательство, сконфузиться», а зародился он в петербургском Главном инженерном училище и вошел в русский литературный язык благодаря выпускнику этого училища Ф. М. Достоевскому. Правда, стушевать среди учащихся, чертивших планы тушью, означало перейти от темного оттенка к светлому и постепенно свести его на нет. Не удивительно, что скоро термин перекинулся в живую речь студентов: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!.. Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть», - вспоминал Достоевский в «Дневнике писателя».

Социолекты – кадетский и корнетский, гимназический и университетский, школьный и училищный языки, сленг воспитанниц, курсисток, институток и т.д. – это все примеры яркой лексики и фразеологии, своеобразной языковой игры для посвященных. Сами по себе они очень интересны, но особая их ценность состоит в том, что они позволяют получить представление не только о жизни студентов, но и об общественных настроениях, нравах, обычаях, традициях определённого отрезка времени.

Автор: Тамара Скок

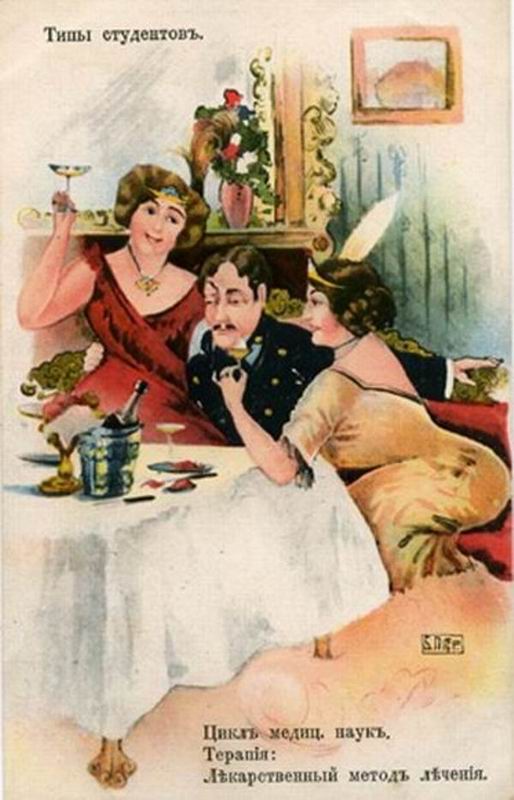

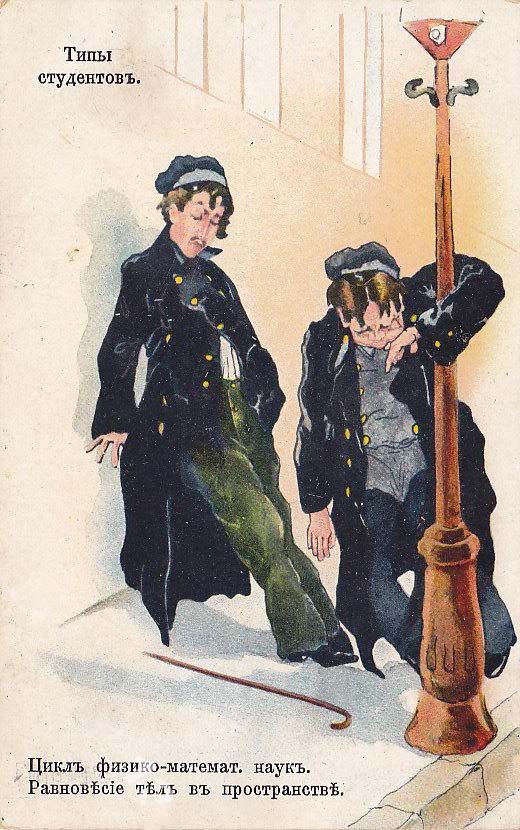

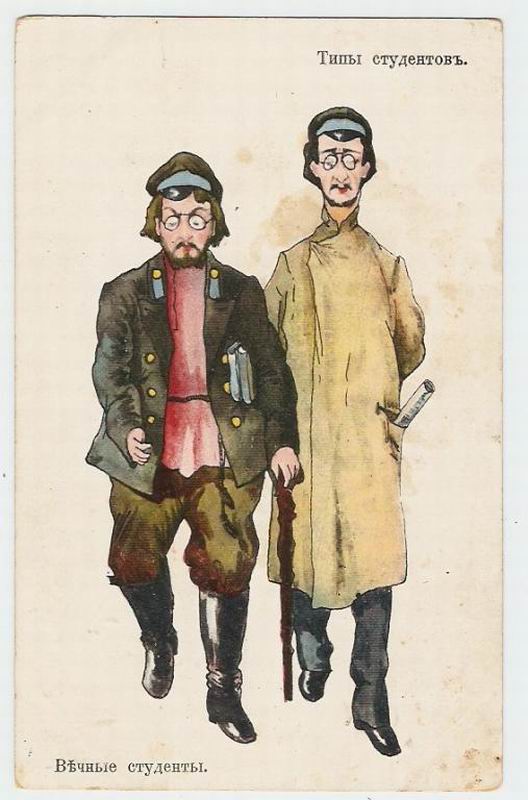

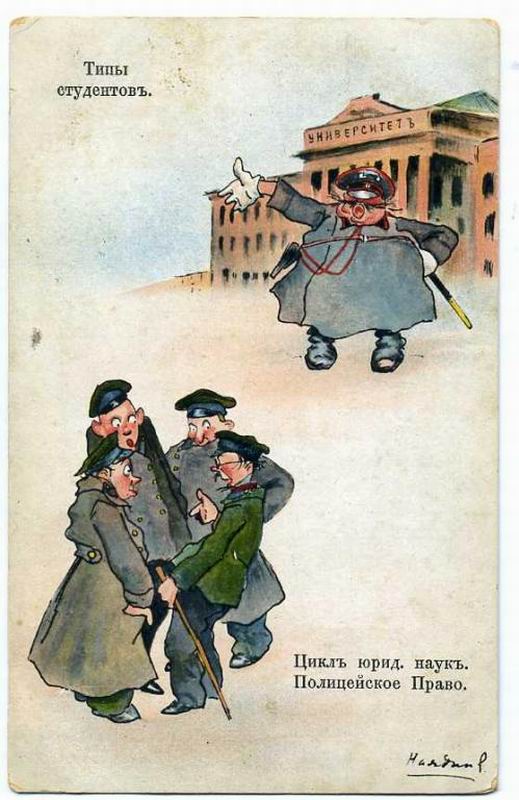

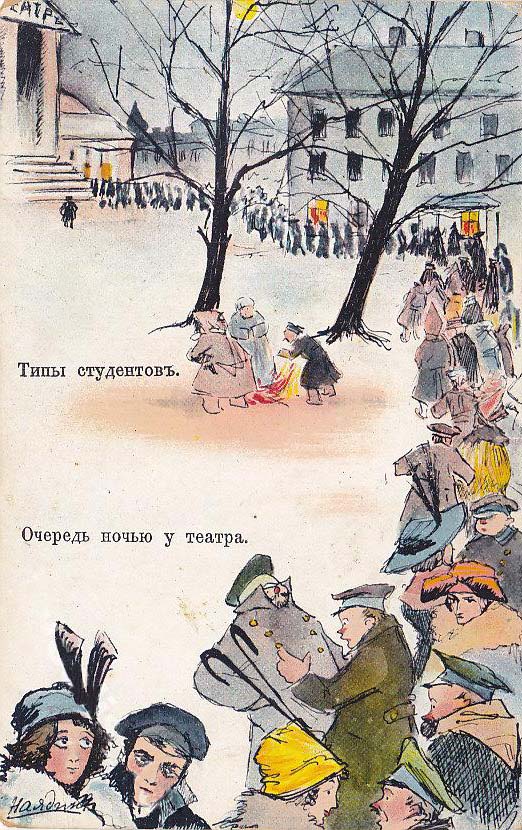

Типы студентов. Карикатуры В. Ф. Кадулина нач. XX века. Репродукции / Иванов М.

Изображение: cult-and-art.net/design/726-tipy_studentov__karikatury_vladimira_fedorovicha_kadulina_nach__xx_veka